PNU 리서치

- 메인으로 이동

- 연구/산학

- PNU 리서치

분자생물학과 장세복 교수 연구팀이 암세포 생존에 관여하는 단백질 복합체의 구조를 규명하고, 이를 억제하는 펩타이드*를 개발해 암 억제 효과를 입증했다.

* 펩타이드: 단백질을 구성하는 물질인 아미노산이 2개 이상 연결된 분자로, 생물체 내에서 호르몬, 효소, 신호전달 물질 등 다양한 역할을 한다.

연구팀은 암세포 생존을 촉진하는 HMGB1(High Mobility Group Box 1)-RAGE(Receptor for Advanced Glycation End-products) 단백질 복합체의 결합 구조를 극저온 전자현미경(Cryo-EM)* 기법으로 세계 최초로 원자 수준에서 해석하고, 이 구조를 기반으로 암세포 증식·이동 억제 기능을 갖춘 펩타이드를 설계해 차세대 항암제 후보물질로서의 가능성을 제시했다.

* 극저온 전자현미경(Cryo-EM, Cryogenic Electron Microscopy): 생체 단백질을 극저온 상태에서 관찰해 원자 수준의 구조를 파악할 수 있는 최신 전자현미경.

Cryo-EM을 통해 HMGB1-RAGE 복합체의 결합 부위를 규명한 결과, HMGB1와 RAGE 간 정전기적 상호작용이 확인됐다. 이 결합을 차단하는 새로운 펩타이드는 당 독소 수용체인 RAGE와 경쟁적으로 결합해 기존 HMGB1-RAGE 복합체 형성을 저해하고, 암세포에서 활성화되는 ERK1/2(Extracellular signal-regulated kinase)–Drp1(Dynamin-related protein 1) 신호전달 경로를 억제해 자가포식(autophagy), 세포 증식 및 이동을 현저히 차단하는 것으로 나타났다.

* RAGE(Receptor for AGE): 당화 최종산물(AGEs, 당 독소)과 결합해 염증 반응을 유발하는 수용체.

【HMGB1-RAGE 복합체 구조와 펩타이드에 의한 암 억제 메커니즘】

특히 이번 연구에서는 폐암 세포주와 대장암 세포주 및 췌장암 세포주에서 펩타이드 투여 시 암세포의 ATP(아데노신 삼인산) 생성이 현저히 감소하고 세포 이동성이 억제됨을 관찰했다. 또한 정상 세포에서는 독성이 나타나지 않아 안전성 측면에서도 긍정적인 평가를 받았다.

동물실험에서도 높은 효과가 입증됐다. 면역결핍 마우스에 이식된 폐암 모델에서 펩타이드 단독 투여만으로 종양의 부피와 무게를 40% 이상 감소시켰으며, 독성은 확인되지 않았다. 정상 세포에서도 세포 독성이 나타나지 않아 안전성 확보 측면에서 유망한 결과를 보였다.

기존의 RAGE 억제제들은 비특이적 결합으로 인해 높은 부작용과 낮은 선택성이라는 한계를 갖고 있었으나, 이번 연구의 펩타이드는 복합체 결합 부위만을 정밀 저해하기 때문에 보다 표적 지향적이고 특이적인 작용기전을 구현할 수 있다는 점에서 치료제의 확장성이 매우 크다 할 수 있다.

장세복 교수는 “기존 RAGE 억제제는 낮은 특이성과 독성으로 인해 임상적 한계가 있었다”며 “이번 연구에서 제시한 펩타이드 기반 치료법은 특정 단백질 간 상호작용을 통해 암세포에 관여하는 단백질 복합체의 활동을 선택적으로 차단해 부작용을 최소화하면서 항암 효과를 극대화할 수 있는 전략”이라고 설명했다.

이번 연구성과는 생의학 분야 국제 저명 학술지인 『Biomedicine & Pharmacotherapy』 6월 1일자에 게재됐다.

- 논문 제목: Cryo-EM structure of HMGB1-RAGE complex and its inhibitory effect on lung cancer(HMGB1-RAGE 복합체의 Cryo-EM 구조와 폐암 억제 효과)

- 논문 링크: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2025.118088

이번 연구는 과학기술정보통신부 및 교육부·한국연구재단 기초연구사업 및 개인기초연구지원사업의 지원으로 수행됐으며, 부산대 분자생물학과 장세복 교수가 교신저자, 금정제약(주) 정미숙 대표이사가 공동 교신저자, 부산대 생명시스템연구소 김현진 전임연구원이 제1저자로 참여했다. 이번 연구 결과는 국내 특허 등록된 상태다.

* 상단 연구진 사진: 오른쪽부터 장세복 교수, 김현진 전임연구원.

[Abstract]

Mitochondrial dysfunction and mitophagy are closely linked with human diseases such as neurodegenerative diseases, metabolic diseases, and cancer. High-mobility group box 1 (HMGB1) has been shown to mediate a wide range of pathological responses by binding with the receptor for advanced glycation end-products (RAGE) and toll-like receptors (TLRs). Extracellular HMGB1 and its ligand RAGE stimulate the growth, metastasis, invasiveness, and treatment resistance of different cancer cells. Through extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK1/2) signaling, HMGB1 and RAGE lead to the phosphorylation of Drp1-S616 and Drp1-mediated mitochondrial fission, which consequently causes autophagy. Although the structure of the RAGE and HMGB1 complex is not clearly known, the complex has emerged as a potential therapeutic target. In the present study, the structure of the RAGE and HMGB1 complex was determined at a resolution of 5.19 Å using cryogenic electron microscopy. The structure revealed that the residues P66, G70, P71, S74, and R77 in RAGE and E145, K146, E153, and E156 in HMGB1 were the sites of interaction between the two proteins. Additionally, an HMGB1 peptide (151 LKEKYEK 157) was synthesized based on the RAGE-HMGB1 complex. We investigated the inhibitory function of the HMGB1 peptide and demonstrated that it inhibits tumor growth, metastasis, and invasion by binding to the RAGE protein in lung cancers. The HMGB1 peptide significantly suppressed mitochondrial dysfunction and the initiation of autophagy. Furthermore, the HMGB1 peptide dramatically reduced cell viability, migration, and mitophagy in the colorectal and pancreatic cancer cell lines HCT-116 and AsPC-1, respectively.

- Authors (Pusan National University): Hyeon Jin Kim (Insitute of Systems Biology), Mi Suk Jeong (Insitute of Systems Biology), Se Bok Jang (Department of Molecular Biology)

- Title of original paper: Cryo-EM structure of HMGB1-RAGE complex and its inhibitory effect on lung cancer

- Journal: Biomedicine & Pharmacotherapy

- Web link: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2025.118088

- Contact e-mail: sbjang@pusan.ac.kr

-

암세포에 관여하는 단백질 복합체 구조 규명해 치료 전략 제시

분자생물학과/_UPLOAD/IMAGE/Board/68/2025/8/eIF7pLCPastttx82.JPG분자생물학과장세복 교수팀, 독성 없는 차세대 표적 항암제 후보물질 개발…종양 크기 40% 감소암세포에 관여하는 단백질 복합체 구조 규명해 치료 전략 제시

분자생물학과 장세복 교수 연구팀이 암세포 생존에 관여하는 단백질 복합체의 구조를 규명하고, 이를 억제하는 펩타이드*를 개발해 암 억제 효과를 입증했다.* 펩타이드: 단백질을 구성하는 물질인 아미노산이 2개 이상 연결된 분자로, 생물체 내에서 호르몬, 효소, 신호전달 물질 등 다양한 역할을 한다.

연구팀은 암세포 생존을 촉진하는 HMGB1(High Mobility Group Box 1)-RAGE(Receptor for Advanced Glycation End-products) 단백질 복합체의 결합 구조를 극저온 전자현미경(Cryo-EM)* 기법으로 세계 최초로 원자 수준에서 해석하고, 이 구조를 기반으로 암세포 증식·이동 억제 기능을 갖춘 펩타이드를 설계해 차세대 항암제 후보물질로서의 가능성을 제시했다.

* 극저온 전자현미경(Cryo-EM, Cryogenic Electron Microscopy): 생체 단백질을 극저온 상태에서 관찰해 원자 수준의 구조를 파악할 수 있는 최신 전자현미경.

Cryo-EM을 통해 HMGB1-RAGE 복합체의 결합 부위를 규명한 결과, HMGB1와 RAGE 간 정전기적 상호작용이 확인됐다. 이 결합을 차단하는 새로운 펩타이드는 당 독소 수용체인 RAGE와 경쟁적으로 결합해 기존 HMGB1-RAGE 복합체 형성을 저해하고, 암세포에서 활성화되는 ERK1/2(Extracellular signal-regulated kinase)–Drp1(Dynamin-related protein 1) 신호전달 경로를 억제해 자가포식(autophagy), 세포 증식 및 이동을 현저히 차단하는 것으로 나타났다.

* RAGE(Receptor for AGE): 당화 최종산물(AGEs, 당 독소)과 결합해 염증 반응을 유발하는 수용체.

【HMGB1-RAGE 복합체 구조와 펩타이드에 의한 암 억제 메커니즘】

특히 이번 연구에서는 폐암 세포주와 대장암 세포주 및 췌장암 세포주에서 펩타이드 투여 시 암세포의 ATP(아데노신 삼인산) 생성이 현저히 감소하고 세포 이동성이 억제됨을 관찰했다. 또한 정상 세포에서는 독성이 나타나지 않아 안전성 측면에서도 긍정적인 평가를 받았다.

동물실험에서도 높은 효과가 입증됐다. 면역결핍 마우스에 이식된 폐암 모델에서 펩타이드 단독 투여만으로 종양의 부피와 무게를 40% 이상 감소시켰으며, 독성은 확인되지 않았다. 정상 세포에서도 세포 독성이 나타나지 않아 안전성 확보 측면에서 유망한 결과를 보였다.기존의 RAGE 억제제들은 비특이적 결합으로 인해 높은 부작용과 낮은 선택성이라는 한계를 갖고 있었으나, 이번 연구의 펩타이드는 복합체 결합 부위만을 정밀 저해하기 때문에 보다 표적 지향적이고 특이적인 작용기전을 구현할 수 있다는 점에서 치료제의 확장성이 매우 크다 할 수 있다.

장세복 교수는 “기존 RAGE 억제제는 낮은 특이성과 독성으로 인해 임상적 한계가 있었다”며 “이번 연구에서 제시한 펩타이드 기반 치료법은 특정 단백질 간 상호작용을 통해 암세포에 관여하는 단백질 복합체의 활동을 선택적으로 차단해 부작용을 최소화하면서 항암 효과를 극대화할 수 있는 전략”이라고 설명했다.이번 연구성과는 생의학 분야 국제 저명 학술지인 『Biomedicine & Pharmacotherapy』 6월 1일자에 게재됐다.

- 논문 제목: Cryo-EM structure of HMGB1-RAGE complex and its inhibitory effect on lung cancer(HMGB1-RAGE 복합체의 Cryo-EM 구조와 폐암 억제 효과)

- 논문 링크: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2025.118088

이번 연구는 과학기술정보통신부 및 교육부·한국연구재단 기초연구사업 및 개인기초연구지원사업의 지원으로 수행됐으며, 부산대 분자생물학과 장세복 교수가 교신저자, 금정제약(주) 정미숙 대표이사가 공동 교신저자, 부산대 생명시스템연구소 김현진 전임연구원이 제1저자로 참여했다. 이번 연구 결과는 국내 특허 등록된 상태다.

* 상단 연구진 사진: 오른쪽부터 장세복 교수, 김현진 전임연구원.

[Abstract]

Mitochondrial dysfunction and mitophagy are closely linked with human diseases such as neurodegenerative diseases, metabolic diseases, and cancer. High-mobility group box 1 (HMGB1) has been shown to mediate a wide range of pathological responses by binding with the receptor for advanced glycation end-products (RAGE) and toll-like receptors (TLRs). Extracellular HMGB1 and its ligand RAGE stimulate the growth, metastasis, invasiveness, and treatment resistance of different cancer cells. Through extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK1/2) signaling, HMGB1 and RAGE lead to the phosphorylation of Drp1-S616 and Drp1-mediated mitochondrial fission, which consequently causes autophagy. Although the structure of the RAGE and HMGB1 complex is not clearly known, the complex has emerged as a potential therapeutic target. In the present study, the structure of the RAGE and HMGB1 complex was determined at a resolution of 5.19 Å using cryogenic electron microscopy. The structure revealed that the residues P66, G70, P71, S74, and R77 in RAGE and E145, K146, E153, and E156 in HMGB1 were the sites of interaction between the two proteins. Additionally, an HMGB1 peptide (151 LKEKYEK 157) was synthesized based on the RAGE-HMGB1 complex. We investigated the inhibitory function of the HMGB1 peptide and demonstrated that it inhibits tumor growth, metastasis, and invasion by binding to the RAGE protein in lung cancers. The HMGB1 peptide significantly suppressed mitochondrial dysfunction and the initiation of autophagy. Furthermore, the HMGB1 peptide dramatically reduced cell viability, migration, and mitophagy in the colorectal and pancreatic cancer cell lines HCT-116 and AsPC-1, respectively.

- Authors (Pusan National University): Hyeon Jin Kim (Insitute of Systems Biology), Mi Suk Jeong (Insitute of Systems Biology), Se Bok Jang (Department of Molecular Biology)

- Title of original paper: Cryo-EM structure of HMGB1-RAGE complex and its inhibitory effect on lung cancer

- Journal: Biomedicine & Pharmacotherapy

- Web link: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2025.118088

- Contact e-mail: sbjang@pusan.ac.kr

-

미세먼지 폐질환 영향 연구 발표

의학과/의생명융합연구원/_UPLOAD/IMAGE/Board/68/2025/7/7ytEnrMIOdiVar6F.JPG의학과/의생명융합연구원홍창완·류지현 교수팀 "미세먼지, '불편' 넘어 폐 면역 무너뜨려 염증·폐질환 유발"미세먼지 폐질환 영향 연구 발표

의학과 홍창완 교수와 양산부산대병원 의생명융합연구원 류지현 교수 연구팀이 미세먼지(PM·Particulate Matter)가 폐의 면역체계에 미치는 심각한 영향을 과학적으로 입증했다. 연구팀은 장기간 미세먼지에 노출될 경우, 폐의 면역균형이 무너지고 심각한 염증 반응이 유발돼 알레르기성 폐질환의 발생 위험이 높아진다고 밝혔다.이번 연구는 현대사회에서 점점 더 심각해지고 있는 미세먼지 문제에 대한 과학적 대응의 일환으로 진행됐다. 미세먼지는 초미세먼지(PM2.5, 입자의 지름이 2.5마이크로미터 이하)를 포함해 직경이 매우 작은 입자들이 공기 중에 떠다니다가 호흡기를 통해 인체로 흡입되는 환경오염 물질이다. 그동안 단기적인 호흡기 불편이나 심혈관계 질환과의 연관성은 일부 밝혀져 왔으나, 장기적인 노출이 폐 면역체계에 미치는 영향에 대한 연구는 부족한 실정이었다.

연구팀은 실험용 쥐 모델을 대상으로 16주간 미세먼지에 노출시킨 결과, 폐 조직 내에서 염증세포의 급격한 증가와 폐 조직의 심각한 손상을 관찰했다. 이는 단순한 자극 반응을 넘어 조직 수준의 병리학적 변화를 나타내는 것으로, 특히 폐를 보호하는 면역세포인 T세포의 균형이 깨져 알레르기 반응을 일으키는 특정 세포군이 비정상적으로 증가하는 것을 확인했다.

【미세먼지의 폐질환 영향 연구 모식도】

이러한 결과는 미세먼지가 단순히 일시적인 호흡기 자극을 넘어, 만성적인 염증 상태를 유도하고 알레르기성 천식과 같은 만성 호흡기 질환을 유발할 수 있는 중요한 위험 인자임을 과학적으로 뒷받침하는 것이다.

이번 연구는 미세먼지의 장기 노출이 면역체계의 근본적인 변화를 일으킨다는 점에서, 미세먼지 노출을 최소화하고 면역체계를 보호하는 질병 예방 및 정책 수립에 있어 보다 근본적이고 심도 있는 접근이 필요함을 시사한다.

연구 책임을 맡은 홍창완 교수는 “미세먼지가 건강에 미치는 영향을 단순히 호흡기 질환의 악화로만 생각하지 말고, 면역체계 전반에 미치는 심각성을 인식하고 적극적으로 대처해야 한다”고 강조했다.

미세먼지의 폐질환 영향을 다룬 이번 논문은 국제 학술지 『리독스 바이올로지(Redox Biology)』 5월호에 게재됐다.

- 논문 제목: Particulate matter exposure induces pulmonary Th2 responses and oxidative stress-mediated NRF2 activation in mice (미세먼지 노출은 마우스에서 폐 Th2 면역반응과 산화 스트레스 의존적 NRF2 활성화를 유도한다)

- 논문 링크: https://doi.org/10.1016/j.redox.2025.103632

이번 연구는 한국연구재단이 지원하는 개인연구사업의 중견연구 와 세종과학펠로우십 사업의 지원을 받아, 의학과 홍창완 교수와 양산부산대병원 의생명융합연구원 류지현 교수가 교신저자, 의학연구원 조유나 연구교수, 양산부산대병원 의생명융합연구원 김보영 박사가 제1저자로 수행했다

* 상단 연구진 사진: 왼쪽부터 (앞줄) 류지현 교수, 홍창완 교수 (뒷줄) 김보영 박사, 조유나 연구교수.

[Abstract]

Particulate matter (PM) is a broad-spectrum risk factor for the respiratory and cardiovascular respiratory systems. The impact and underlying mechanisms of adaptive immune responses in PM-induced pulmonary inflammation remain largely unexplored. In this study, we established a mouse model for long-term exposure to PM2.5 and PM10 via intranasal instillation and performed a comparative analysis of the effects on adaptive immunity, specifically T cell immune responses. PM-exposed mice exhibited overall increased pulmonary injuries, inflammation, fibrosis, oxidative stress, and apoptosis, with a more pronounced effect in PM2.5 than PM10. Alongside pulmonary inflammation, IL-4-producing CD4+ T cells were increased, whereas the IFNγ- and TNFα-producing CD4+ T cells were decreased. PM exposure induced the expression of Th2-type cytokines in bronchoalveolar lavage fluid (BALF), which elevated the levels of IgE and IgG1 in the plasma. PM-activated nuclear factor erythroid-2-related factor 2 (Nrf2) and its downstream genes and overexpression of Nrf2 skewed CD4+ T cells toward Th2 differentiation in Nrf2 Tg mice. The negative effects of PM were more enhanced in the PM2.5 than PM10 exposure models and associated with TH2 immune responses. These findings highlight how PM exposure disrupts immune balance and exacerbates conditions like asthma and chronic obstructive pulmonary disease by promoting TH2-driven inflammation through NRF2 activation.

- Authors: Yuna Jo (Research Institute for Medicine, Pusan National University), Bo-Young Kim, Ji Hyeon Ryu (Research Institute for Convergence of Biomedical Science and Technology, Pusan National University Yangsan Hospital), Changwan Hong (Department of Medicine, Pusan National University)

- Title of original paper: Particulate matter exposure induces pulmonary TH2 responses and oxidative stress-mediated NRF2 activation in mice

- Journal: Redox Biology

- Web link: https://doi.org/10.1016/j.redox.2025.103632

- Contact e-mail: chong@pusan.ac.kr

-

산소 품은 바이오잉크, 손상 근육 살린다

광메카트로닉스공학과/_UPLOAD/IMAGE/Board/68/2025/7/MtSyH0kPMqK2otzu.JPG광메카트로닉스공학과한동욱 교수팀, 3D 바이오프린팅 신소재 개발산소 품은 바이오잉크, 손상 근육 살린다

광메카트로닉스공학과 한동욱 교수 연구팀이 인천대와의 공동연구로, 차세대 의료 기술로 각광받는 3D 바이오프린팅*을 통해 소실 부위가 큰 체적 근육 손실(volumetric muscle loss, VML) 치료를 위한 산소 생성 바이오잉크(bioink)를 개발했다.* 3D 바이오프린팅: 세포나 생체물질을 층층이 쌓아 올려 살아 있는 조직이나 장기 구조물을 만드는 기술.

‘바이오잉크’는 세포나 생체물질이 섞여 있는 3D 바이오프린팅의 원료다. 세포 생존율을 높이기 위해 산소 공급이 중요한데, 기존 연구에서는 기술적 문제로 인해 구현하기가 어려웠다.

이번에 개발된 산소 생성 바이오잉크는 전쟁·우주와 같이 의료 서비스가 닿지 않는 극한 환경에서도 활용도가 높을 뿐만 아니라, 기존 치료법(조직 이식, 약물 치료 등)의 면역 반응, 공여 부위 손상, 감염, 낮은 생착률 및 기능성 등 대부분의 문제 해결이 가능할 것으로 기대된다.

【『테라노스틱스(Theranostics)』 3월호 표지 이미지】

산소 방출을 통한 과산화마그네슘의 근분화(筋分化) 촉진 기전을 밝힌 이번 연구는 진단 의학 및 재생 의학 분야에서 세계적으로 인정받은 국제 학술지 『테라노스틱스(Theranostics)』 3월호 표지 논문으로 선정됐다.

- 논문 제목: 3D bioprintable Mg2+-incorporated hydrogels tailored for regeneration of volumetric muscle loss(체적 근육 손실 회복을 위한 3D 바이오프린팅 기반 마그네슘 이온 포함 하이드로젤)

- 논문 링크: https://www.thno.org/v15p2185.htm

‘체적 근육 손실(VML)’은 대규모 외상에 따른 골격근의 상당량(20% 이상) 손실을 의미한다. 이로 인한 근육 기능 상실과 같은 후유증이 있으며 의학계에서 조직공학 기반의 VML 치료 연구가 활발히 진행 중이다.

현재까지 개발된 3D 바이오프린팅 이식재는 세포 생존율을 높이기 위한 산소 및 영양소 전달 기술이 부족해 중심부에서 괴사가 빈번하게 발생했다. 또한 기존의 산소 공급 기술들은 장기적이고 지속적인 산소 공급이 어려워 실질적인 조직 재생 효과가 제한적이었다.

이에 따라 조직 손상 초기에 세포의 생존 및 분화를 유도하면서도 조직의 크기와 상관없이 안정적이고 지속적인 산소 공급을 제공하는 바이오잉크 소재 개발이 요구돼 왔다.

이번에 연구팀은 세포 생존 및 근육 재생 신호를 동시에 제공하는 과산화마그네슘(MgO₂)을 도입한 바이오잉크(GtnSH/GtnMI/MgO₂)를 개발했다. 티올화 젤라틴(GtnSH)과 말레마이드화 젤라틴(GtnMI)을 이용한 이중 가교 결합을 통해 생체적합성이 뛰어난 3D 바이오프린팅용 바이오잉크를 제작했고, 과산화마그네슘은 국소적으로 산소를 방출해 이식된 세포의 생존율과 근육 재생을 촉진시켰다.

제작된 바이오잉크는 세포 배양 환경에서 즉각적으로 가교 결합이 가능했고, 프린팅 후 세포의 높은 생존율이 유지됐다. 또한 과산화마그네슘은 세포에 지속적인 산소 공급 및 근육 형성 신호를 제공해 분화 인자 없이도 근아세포(myoblast)가 근관세포(myotube)로 빠르게 분화되도록 유도했다.

※ 근아세포(myoblast)는 근섬유로 분화되기 전의 미분화 상태의 세포이며, 근관세포(myotube)는 여러 개의 근아세포가 융합해 만들어진 다핵성 세포로, 성숙한 골격근 세포(근섬유)로 분화하는 중간 단계이다. 근아세포 → 근관세포 → 근섬유(성숙한 골격근 세포) 순서로 분화가 이뤄진다.

【3D 바이오프린팅으로 제작한 근육 모사체를 마우스 체적 근육 손실 모델에 이식】

연구팀은 체적 근육 손실 마우스 모델에 바이오프린팅 조직 모사체를 이식한 결과, 손상된 근육 조직이 효과적으로 회복됨을 확인했다. 특히 과산화마그네슘을 포함한 그룹은 기존 소재 대비 근육 질량이 약 144% 증가하고 손상 부위가 37% 이상 감소하는 뛰어난 조직 재생 효과를 보였다. 또한 면역 조직학적 분석을 통해 과산화마그네슘이 항염증성 면역세포인 M2 대식세포의 활성화와 면역 체계를 조절하고 손상 부위에 정밀하게 대응하는 기능을 하는 CD4+, CD8+ T세포 활성을 조절해 조직 재생 과정을 촉진함을 규명했다.

한동욱 교수는 “이번 연구는 기존 치료법으로 재생이 어려웠던 심각한 근육 손상을 효과적·즉각적으로 치료해 근육량 및 기능 회복을 촉진할 것으로 예상되며, 스포츠 손상, 교통사고 환자, 군인 및 기타 외상 환자 등 다양한 임상 환경에서 맞춤형 이식재로의 활용이 전망된다. 특히, 우주 환경이나 전쟁 등 극한 의료 환경에서 효과적인 응급 치료 전략이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이어 “향후 근육뿐만 아니라 뼈, 연골, 신경 등 다양한 조직 재생 치료제 개발로 연구가 확장돼 바이오프린팅 기반 재생의료 산업의 실용화를 촉진하길 바란다”고 덧붙였다.

이번 연구는 부산대 나노바이오융합연구소 강문성 박사후연구원, 인천대 생명나노바이오공학전공 김정민 박사과정생이 공동 제1저자, 부산대 광메카트로닉스공학과(대학원 인지메카트로닉스공학과) 한동욱 교수, 인천대 생명공학부 박경민 교수가 공동 교신저자로 수행했다.

해당 연구는 과학기술정보통신부 재원으로 수행된 한국연구재단 글로벌 선도연구센터(IRC), 중견연구자지원사업 등의 지원을 받았다.

* 상단 연구진 사진: 위쪽부터 한동욱 교수, 강문성 박사후연구원.

[Abstract]

Joint research team from Pusan National University (PI: Prof. Dong-Wook Han) and Incheon National University (PI: Prof. Kyung Min Park) have developed oxygen-generating bioink (i.e., a raw material for 3D bioprinting containing cells and biological components) for restoration of severe muscle injuries.

This bioink contains magnesium peroxide, which slowly generate oxygen to maintain cells alive and support muscle regeneration. It was designed to treat volumetric muscle loss (VML), which means a serious condition where large portions of muscle are damaged, such as in war injuries or car accidents.

When transplanted in mice, the 3D bioprinted muscles helped restore muscle tissue more faster and effective than current methods, and also reduced inflammation. The researchers believe this technology could be used in emergency situations, such as battlefield injuries or space missions, and potentially can be applied for regeneration of other tissues like bone or nerves.

- Authors (Pusan National University)

· First author: Moon Sung Kang (Institute of Nano-Bio Convergence)

· Corresponding author: Dong-Wook Han (Department of Optics & Mechatronics Engineering)

- Title of original paper: 3D bioprintable Mg2+-incorporated hydrogels tailored for regeneration of volumetric muscle loss

- Journal: Theranostics

- Web link: https://www.thno.org/v15p2185.htm

- Contact e-mail: nanohan@pusan.ac.kr

-

손톱만 한 크기로, 단순·저비용 제작…분해능 200배 향상

광메카트로닉스공학과/_UPLOAD/IMAGE/Board/68/2025/7/onAlWjDApTaiJO1A.JPG광메카트로닉스공학과김승철 교수팀, 고체 대신 유연 소재 적용해 차세대 고정밀 분광 기술 구현손톱만 한 크기로, 단순·저비용 제작…분해능 200배 향상

광메카트로닉스공학과 김승철 교수 연구팀이 유연한 고분자 소재를 활용해 작은 손톱만 한 칩 크기의 장치로 뛰어난 분해능의 주파수 빗(Frequency comb)을 구현하는 새로운 분광 기술(Spectroscopy)을 개발했다.주파수 빗은 서로 일정한 간격을 둔 다양한 색의 빛을 생성하는 기술이다. 생성된 빛의 주파수들이 빗살처럼 일정한 간격으로 배열돼 ‘주파수 빗’이라는 이름이 붙었다. 주파수 빗은 마치 빛으로 만든 정밀한 눈금자처럼 작동하며 물질의 성분이나 구조를 정밀하게 분석할 수 있다. 이를 활용한 분광 기술은 빛의 주파수 정보를 바탕으로 분자나 원자의 특성을 파악하는 분석 방법으로 다양한 과학·산업 분야에 쓰이고 있다.

연구팀은 유연한 실리콘 고분자인 PDMS(polydimethylsiloxane)를 기반으로 한 칩 스케일 음향-광 위상 변조(acousto-optic phase modulation) 기술을 통해 0.5 MHz 간격의 고분해능 인터리브 주파수 빗(interleaved frequency comb)을 구현하고, 이를 플라즈모닉 나노소자와 결합해 차세대 고정밀 직접 주파수 빗 분광(direct frequency comb spectroscopy) 플랫폼의 가능성을 입증했다.

고분해능 분광은 원자 및 분자의 양자역학적 상태를 파악하는 핵심 기술로, 정밀 계측, 화학 반응 분석, 양자광학 등 다양한 분야에 활용된다. 기존 회절격자 기반의 분광기는 크기와 복잡성, 그리고 수 MHz 이하의 분해능 구현에 한계가 있어, 최근에는 주파수 빗 기반의 직접 분광 기술이 대안으로 주목받고 있으나, 주파수 빗의 모드 간 간격이 수십 MHz~GHz로 분해능 향상이 제한적이었다.

연구팀은 이러한 기술적 제약을 해결하기 위해 기존 고체 기반(SiO₂, TeO₂ 등) 위상 변조기를 대신해 연성 소재인 PDMS를 음향-광 위상 변조 매질로 처음 도입했다. PDMS는 낮은 탄성계수와 높은 탄성-광 계수(elasto-optic coefficient), 넓은 광 투과 범위(가시광~중적외선)를 갖추고 있어 고효율 위상 변조에 최적화된 소재다.

연구팀은 0.2~2.0 MHz의 변조 주파수 범위에서 기존 대비 4배 이상 향상된 위상 변조 지수를 확보하고, Fabry-Pérot 간섭계를 활용해 0.5 MHz 간격의 인터리브 주파수 빗의 성능을 증명했다. 이는 기존 주파수 빗 분광법 대비 약 200배 이상의 분해능 향상을 이룬 것이다.

【플라즈모닉 나노소자가 결합된 칩 스케일 PDMS 음향-광 위상 변조기와 고분해능 직접 주파수 빗 분광 과정】위상 변조 지수가 향상되었다는 것은, 빛의 위상 변화 폭이 커져 보다 넓은 대역에 걸쳐 많은 수의 인터리브 주파수 모드를 생성할 수 있음을 의미한다. 그 결과, 위상 변조 기반으로 생성되는 인터리브 주파수 모드들이 더 많고 균일하게 형성될 수 있게 되었다. 기존에는 모드 간격이 수십~수백 MHz로 커서 좁은 주파수 차이를 구분하지 못했지만, 이번 연구처럼 그 간격을 0.5 MHz 수준까지 줄이면, 아주 미세한 분광 스펙트럼 차이까지 구분 가능해지고 결과적으로 더 높은 분해능을 달성하게 된다. 분해능이 높아지면, 아주 미세한 차이도 구분할 수 있어 더 정밀한 분석·측정·감지가 가능해지고, 소형화된 고성능 장비로 발전할 수 있다.

또한, 압축 변형 상태(~8%)에서도 성능이 유지되는 PDMS의 기계적 유연성을 활용해 변형 환경에서도 안정적인 위상 변조 성능을 확인했다. 해당 플랫폼은 플라즈모닉 나노소자와의 결합을 통해 실시간 정밀 스펙트럼 분석, 플라즈모닉 분광, 고정밀 캐비티 감지 등 다양한 분야로의 응용 가능성을 보였다.

【플라즈모닉 나노소자와 결합된 PDMS를 이용한 다중음향-광 위상 변조 기반 sub-MHz 인터리브 주파수 빗 생성 및 패브리-페럿 공진기 길이 변화 모니터링 메커니즘】

PDMS 기반 음향-광 위상 변조 기술은 칩 스케일로 소형화가 가능하고, 단순한 주조 공정을 통해 저비용으로 제작할 수 있어 차세대 유연 광학 소자 및 휴대형 분광기 기술로의 확장이 기대된다.

이번 성과는 기존 고정형·고가 광학 시스템을 대체할 수 있는 새로운 패러다임을 제시함과 동시에, 향후 양자 분광, 실시간 고정밀 센서, 의료용 광진단 기기, 정밀 통신소자 등 다양한 분야에 응용될 수 있는 소형 다기능 분광 모듈 기술의 핵심 기반이 될 것으로 기대된다.

김승철 교수는 “PDMS라는 저비용·유연·고투과성 소재로 기존 고체 기반 위상 변조기보다 훨씬 우수한 성능을 구현할 수 있었다”며 “이번 연구는 주파수 빗 기반의 고분해능 분광 기술에 연성 소재를 처음 적용한 사례로, 기존보다 훨씬 작은 칩 스케일에서 sub-MHz 수준의 정밀한 스펙트럼 분석이 가능하다는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.

이번 연구는 광메카트로닉스공학과 김승철 교수가 교신저자, 인지메카트로닉스공학과 김산 박사과정생이 제1저자로 수행해, 국제 학술지 『PhotoniX』 4월 14일자에 게재됐다.

- 논문 제목: Interleaved frequency comb by chip-scale acousto-optic phase modulation at polydimethylsiloxane for higher-resolution direct plasmonic comb spectroscopy (PDMS 기반 칩 수준의 음향-광 위상 변조를 이용한 인터리브 주파수 빗 생성 및 고분해능 직접 플라즈모닉 빗 분광법)

- 논문 링크: https://doi.org/10.1186/s43074-025-00170-x

* 상단 연구진 사진: 왼쪽부터 김승철 교수, 김산 박사과정생.

[Abstract]

High-resolution spectroscopy unveils the fundamental physics of quantum states, molecular dynamics, and energy transfers. Ideally, a higher spectral resolution over a broader bandwidth is the prerequisite, but traditional spectroscopic techniques can only partially fulfill this requirement even with a bulky system. Here we report that a multi-frequency acousto-optic phase modulation at a chip-scale of soft polydimethylsiloxane can readily support a 200-times higher 0.5-MHz spectral resolution for the frequency-comb-based spectroscopy, while co-located plasmonic nanostructures mediate the strong light-matter interaction. These results suggest the potential of polydimethylsiloxane acousto-optic phase modulation for cost-effective, compact, multifunctional chip-scale tools in diverse applications such as quantum spectroscopy, high-finesse cavity analysis, and surface plasmonic spectroscopy.

- Authors (Pusan National University): San Kim (Department of Cogno-Mechatronic Engineering), Seungchul Kim (Department of Optics & Mechatronics Engineering)

- Title of original paper: Interleaved frequency comb by chip-scale acousto-optic phase modulation at polydimethylsiloxane for higher-resolution direct plasmonic comb spectroscopy

- Journal: PhotoniX

- Web link: https://doi.org/10.1186/s43074-025-00170-x

- Contact e-mail: s.kim@pusan.ac.kr

-

기계학습·공정 시뮬레이션 기반 MOF 데이터베이스 새롭게 구축

응용화학공학부/_UPLOAD/IMAGE/Board/68/2025/7/jVmQCncmmFfQ9WXB.JPG응용화학공학부정용철 교수팀, 탄소포집 신소재 탐색, 더 빠르고 정확하게기계학습·공정 시뮬레이션 기반 MOF 데이터베이스 새롭게 구축

응용화학공학부 정용철 교수 연구팀이 차세대 탄소포집 기술 개발의 핵심이 될 수 있는 새로운 금속-유기골격체(MOF) 데이터베이스인 ‘CoRE MOF DB* 2024’를 공개했다.* CoRE MOF(Computation-Ready, Experimental Metal-Organic 𝖥ramework) DB: 실험적으로 합성된 금속-유기골격체(MOF) 구조 데이터베이스.

이 데이터베이스는 기계학습 기반의 자동화된 결정 수집, 정제, 분류 워크플로우 개발을 통해 4만 개의 MOF 물질 중 고성능 탄소포집 후보를 빠르게 선별할 수 있어, 기존보다 훨씬 효율적인 소재 탐색을 가능하게 한다. 뿐만 아니라 연구팀은 이를 활용한 탄소포집 흡착순환 공정을 시뮬레이션해 기존 고성능 소재를 능가하는 차세대 MOF 소재 12종을 새롭게 발굴해 소개했다.

기후변화 대응의 핵심기술 중 하나로 꼽히는 ‘탄소포집’은 이산화탄소를 다른 기체들로부터 효율적으로 포집 및 정제하는 기술이다. ‘MOF’는 다공성 구조를 가진 소재로, 이산화탄소 같은 기체를 잘 흡착하는 성질이 있어 탄소포집 기술의 유망한 후보로 주목받고 있다. 하지만 기존의 CoRE MOF 데이터베이스는 수많은 MOF 구조를 포함하고 있음에도 불구하고, 구조 정보만 단순히 제공돼 실제 공정이나 경제성 분석에 바로 활용하기 어려운 한계가 있었다.

이를 개선하기 위해 연구팀은 수집된 소재들을 분자모델링과 탄소포집 공정 시뮬레이션을 연계해 다양한 성과를 도출했다.

【CoRE MOF 데이터베이스(DB) 구축 및 CO₂ 포집 소재 스크리닝 워크플로】연구팀은 MOF 데이터의 신뢰도를 높이기 위해 결정 구조 자동 수집, 정제, 분류 워크 플로우를 구축하고, 이를 통해 연례적으로 데이터베이스를 최신 상태로 유지할 수 있는 기반을 마련했다. 소재의 열적 안정성, 열용량 등 MOF의 성능을 평가하는 데 중요한 6가지 핵심 물성을 기계학습 모델을 활용해 예측했고 부여함으로써 실험 없이도 빠르게 후보 물질을 흡착순환공정 모델링을 통해 평가할 수 있도록 했다.

한편, 많은 계산 자원이 소모되는 밀도범함수 이론(Density Functional Theory, DFT) 연산으로 부분 전하(DDEC06)를 계산하는 대신, 고정밀 기계학습 모델로 대체해 수많은 MOF에 신속하게 적용할 수 있도록 했으며, 대표적인 탄소포집 공정인 온도순환흡착 공정(TSA, Temperature Swing Adsorption) 시뮬레이션을 통해 현재 상용화된 고효율 MOF 소재인 CALF-20보다 다양한 이산화탄소 조성에서 포집 효율이 뛰어난 MOF 12종을 새롭게 발굴했다.

전체 프로젝트를 이끌어 온 정용철 교수는 “AI 및 데이터 기반 신소재 연구가 도래함에 따라 소재 구조 데이터베이스 구축이 점점 중요해지고 있다. 또한, 소재 자체의 성능을 넘어 소재가 쓰이는 공정이나 디바이스 수준에서의 성능을 연계하여 예측하는 멀티스케일 모델링 방법론이 중요해지고 있다. 이번 연구는 새로 구축한 MOF 데이터베이스를 활용하여 소재 스크리닝과 공정 시뮬레이션을 하나로 연결해, 복잡하고 시간이 많이 걸리던 신소재 탐색 과정을 단축시키는 방법을 보여주었다”며 ”소재 자체의 성능뿐 아니라 실제 산업 공정에서의 적용 가능성까지 함께 평가하여, 이러한 소재-공정 연계 평가 기법들은 앞으로 탄소중립 핵심기술 및 신소재의 산업 도입 속도를 높이는 데 기여할 것”이라고 내다봤다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구 및 미래수소원천기술사업, 과학기술혁신인재양성사업(데이터사이언스)의 지원을 받아, 부산대 응용화학공학부 및 데이터사이언스대학원 정용철 교수가 교신저자, 자오 구오빈(Guobin Zhao) 박사과정생이 윤성현 박사과정생과 김해원 석사과정생의 도움을 받아 제1저자로 수행했다. 부산대를 비롯해 Northwestern, University of Minnesota - Twin Cities, Oak Ridge National Laboratory, University of California - Berkeley, Georgia Tech, MIT (미국), University of Toronto (캐나다), CNRS (프랑스), IMDEA Materials Institute (스페인) 등 국내외 11개 기관이 연구에 참여했으며, 국제 학술지 『Matter』 6월 4일자에 논문이 소개됐다.

- 논문 제목: CoRE MOF DB: a curated experimental metal-organic 𝖿ramework database with machine-learned properties for integrated material-process screening(CoRE MOF DB: 소재‑공정 연계 스크리닝을 위한 정제된 금속‑유기 골격체 데이터베이스)

- 논문 링크: https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102140

* 상단 연구진 사진: 왼쪽부터 윤성현 박사수료생, 김해원 석사과정생, 정용철 교수, 자오 구오빈 박사과정생.

[Abstract]

We introduce CoRE MOF DB 2024, an openly accessible database of ∼14 k computation‑ready metal‑organic 𝖿ramework structures enriched with machine‑learned properties (stability metrics, heat capacities, DDEC06 charges, etc.). An upgraded MOFid 2.0 encodes metal nodes, organic linkers, and network topologies. Coupling the database with high‑fidelity temperature‑swing adsorption simulations enabled integrated material‑process screening for diverse CO₂‑capture scenarios, identifying a dozen MOFs predicted to outperform industrial benchmark CALF‑20. The automated curation pipeline allows continuous updates and can accelerate data‑driven discovery across adsorption‑based separations.

- Authors (Pusan National University): Guobin Zhao, Haewon Kim, Sunghyun Yoon, Yongchul G. Chung (School of Chemical Engineering, Graduate School of Data Science)

- Title of original paper: CoRE MOF DB: a curated experimental metal‑organic 𝖿ramework database with machine‑learned properties for integrated material‑process screening

- Journal: Matter

- Web link: https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102140

- Contact e-mail: drygchung@gmail.com

-

액체금속 기반 전자소자 연구로 최상위 저널 논문 3편 게재

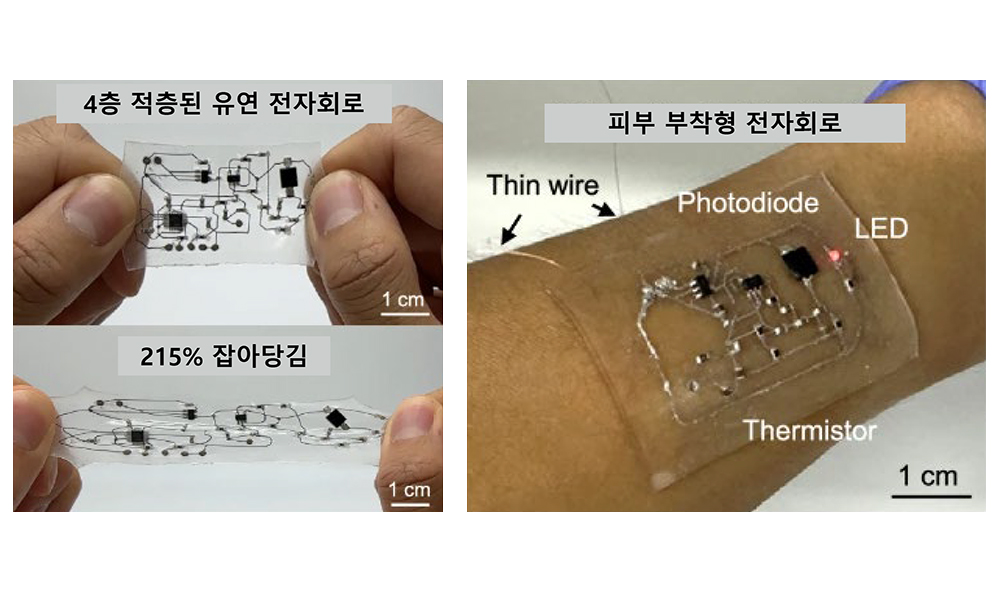

광메카트로닉스공학과/_UPLOAD/IMAGE/Board/68/2025/7/V99j4siv5XUHdZiO.JPG광메카트로닉스공학과이건희 교수팀, 프린팅 한 번으로 전자섬유와 회로까지…액체금속 신소재 기술, 현실이 되다액체금속 기반 전자소자 연구로 최상위 저널 논문 3편 게재광메카트로닉스공학과 이건희 교수 연구팀은 액체금속의 전자소자 활용에 있어 최대 난제였던 불안정성 문제를 고분자 복합화를 통해 해결하고, 이를 기반으로 전자섬유와 유연회로를 동시에 제조하는 프린팅 기술이 개발됐다.

이건희 교수팀은 서울대·카이스트 및 미국 카네기멜론대학교 연구팀과의 공동 연구를 통해, 이 같은 연구성과를 담은 3편의 논문을 국제 학술지 『Nature Communications』5월호에 2편, 『Science Advances』 5월호에 1편 각각 발표하며 액체금속 기반 차세대 전자소자 구현 가능성을 대폭 앞당겼다.

‘액체금속’은 고전도성과 유연성을 동시에 지닌 차세대 전자소자 소재로 주목받고 있다. 그러나 물리적 유출, 산화로 인한 성능 저하, 기계적 불안정성과 같은 치명적인 단점 때문에 실제 제품화에 어려움이 많았다.

이번 연구들의 핵심은 이러한 액체금속의 단점을 고분자 기반 복합체로 안정화한 뒤, 이를 프린팅 공정으로 제조에 활용한 데 있다. 특히 『Nature Communications』에 게재된 2편의 논문은 이 기술을 기반으로 (1) 신축성과 인성을 동시에 갖춘 전도성 섬유와 (2) 다층 유연 회로를 한 번의 프린팅으로 제작하는 방법을 각각 제시했다.

【이건희 교수】

[논문1] 미터급 전자섬유, 실제 의류까지 구현 성공

- https://www.nature.com/articles/s41467-025-59703-4

5월 9일 발표된 첫 번째 논문인 ‘Meter-scale heterostructure printing for high-toughness fiber(지능형 디지털 의류용 고인성 섬유 전극을 위한 미터 규모 이종 구조 프린팅)’에서는 고분자 섬유 내부에 액체금속 입자를 이종구조로 프린팅하고, 이후 소결 및 꼬기 공정을 통해 높은 전기적 안정성과 기계적 인성을 갖춘 전자섬유를 구현했다.

기존 전자섬유 기술은 실험실 수준에서 소규모로 구현됐으며, 장기간 사용 시 피로 파괴, 액체금속 누출, 낮은 신호 안정도 등 다양한 문제가 있었다. 그러나 이번 연구는 실제 의복에 적용 가능한 미터급 길이의 섬유를 안정적으로 제작하며, 낮은 게이지 팩터를 통해 신호의 정밀도까지 확보한 것이 특징이다.

[논문2] 절연과 전도층이 ‘동시에’ 프린팅되는 회로 기술

- https://www.nature.com/articles/s41467-025-60118-4

두 번째 논문은 ‘Self-packaged stretchable printed circuits with ligand-bound liquid metal particles in elastomer(리간드 부착 액체금속을 이용한 자가 조립형 신축형 전자소자 제작)’에 관한 내용으로, 자가포장형 유연회로 인쇄 기술을 제시했다. 연구팀은 리간드(ligand)로 안정화한 액체금속 입자 잉크(LB-LMP)를 고분자 탄성체에 분산시킨 후, 이를 단일 프린팅 공정으로 인쇄함으로써, 전도층과 절연층이 동시에 형성되도록 했다.

기존 신축성 회로 제작은 전극 인쇄, 절연층 형성, 수직 연결 구조(VIA) 제작 등 복잡한 공정이 필수였으나, 이 기술은 이러한 모든 단계를 단 한 번의 프린팅으로 구현할 수 있어, 다층 구조 회로의 제작 비용과 공정을 획기적으로 줄일 수 있다.

[논문3] 원하는 형태로 자유자재로 바뀌는 전자소자 개발

- https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv4921

5월 30일자 『Science Advances』에는 ‘Phase-change metal ink with pH-controlled chemical sintering for versatile and scalable fabrication of variable stiffness electronics(가변강성 전자 장치의 다목적 확장 가능한 제작을 위한 pH 제어 화학 소결을 사용한 상변화 금속 잉크)’ 제하의 논문을 게재했다. 이번 연구에서는 액체금속이 쉽게 고체-액체상태로 변하는 점을 이용해 단순한 유연전극이 아닌, 강성(剛性)이 자유롭게 변화되는 전자소자가 가능함을 보였다. 상온에서 마이크로 스케일(머리카락보다 얇은 구조)의 미세 선폭 회로 인쇄가 가능하고 온도에 따라 딱딱함과 부드러움을 자유자재로 조절할 수 있는 액체금속 전자잉크를 개발한 것이다.

【프린팅으로 제작된 액체금속 기반 전자섬유】

각 연구들은 서로 다른 응용 분야에서 큰 파급력을 가진다. 안정적인 유연전극 기술은 웨어러블 센서, 스마트 의류, 바이오 신호 측정 장비 등에 응용될 수 있으며, 자가포장 유연회로 기술은 신축 가능한 디스플레이, 인체 삽입형 전자기기, 소프트 로봇 회로 등에 바로 적용 가능하다.

특히 해당 기술들은 프린팅 기반 공정으로 구현됐기 때문에, 기존 반도체 공정보다 제조가 간단하고 대량 생산이 용이하다는 장점도 함께 갖췄다. 이는 산업계에서 실제 제품화까지 이어질 가능성을 높이는 중요한 요소다.

이건희 교수는 “이 3편의 연구는 액체금속을 실질적으로 사용할 수 있는 단계로 끌어올린 성과로, 최상위 저널에 잇달아 게재된 것이 연구의 중요성을 보여주는 방증”이라며 “유연 전자소자 및 웨어러블 디바이스의 패러다임을 전환할 기술적 토대가 될 것”이라고 기대했다.

* 상단 연구 이미지: 프린팅으로 제작된 액체금속 기반 전자회로.

[Abstract]

Liquid metals offer high conductivity and stretchability, but their instability limits practical applications in flexible electronics. We present two complementary approaches to overcome these challenges by integrating liquid metal particles with polymers via printing-based fabrication. First, we demonstrate meter-scale electronic fibers with high toughness and conductivity using heterostructure printing and post-processing. Second, we develop a self-packaged stretchable circuit, where a single printing step yields both conductive and insulating layers using ligand-bound liquid metal particles. These scalable, material-efficient strategies enable robust, wearable, and soft electronic systems. The findings, published in Nature Communications and Sciecne Advances (May 2025), highlight new pathways toward simplified manufacturing of stretchable devices.

- Author (Pusan National University): Gun-Hee Lee(Department of Optics and Mechatronics Engineering)

- Title of original paper • Journal, Web Link

1) Meter-scale heterostructure printing for high-toughness fiber electrodes in intelligent digital apparel

• Nature Communications, https://www.nature.com/articles/s41467-025-59703-4

2) Self-packaged stretchable printed circuits with ligand-bound liquid metal particles in elastomer

• Nature Communications, https://www.nature.com/articles/s41467-025-60118-4

3) Phase-change metal ink with pH-controlled chemical sintering for versatile and scalable fabrication of variable stiffness electronics

• Science Advances, https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv4921

- Contact e-mail: gunheel@pusan.ac.kr

-

물질 내 포논 분리로 초고밀도 차세대 소자 활용

물리학과/_UPLOAD/IMAGE/Board/68/2025/6/hTCS39znTnjJ0YmJ.JPG물리학과이재광 교수팀, 강유전성 원자 수준 제어 비밀 밝혀물질 내 포논 분리로 초고밀도 차세대 소자 활용

물리학과 이재광(사진) 교수 연구팀이 산화물 내에서 강유전성(전기 신호에 따라 극성이 바뀌는 성질)을 원자 수준까지 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원리를 규명했다.이번 연구에서는 물질 내 ‘포논(phonon)’이라는 미세한 격자 진동이 서로 분리돼 개별적으로 움직일 수 있는 분리(decoupling) 메커니즘을 이론과 실험을 통해 밝혀냈다. 향후 차세대 양자 트랜지스터, 초고밀도 메모리, 인공지능 소자 개발 등 다양한 활용이 기대된다.

물질 내 격자(원자들이 공간 속에서 규칙적으로 반복되는 배열)들은 정지해 있는 것이 아니라 마치 서로 스프링으로 연결된 듯 진동한다. 이 격자의 진동을 물리학에서는 ‘포논’이라 부른다. 지금까지는 이 포논들이 서로 얽혀 움직이기 때문에 개별적으로 제어하기 어렵다고 알려져 있었다.

하지만 이번 연구에서는 포논들이 서로 분리돼 원자 수준에서 독립적으로 움직일 수 있는 메커니즘을 밝혀낸 것이다. 특히 강유전체 물질 내 포논은 ‘강유전성’과 관련 있어 포논을 정밀하게 제어하면 전기적인 성질도 원하는 대로 조절할 수 있게 된다.

‘강유전성(ferroelectricity)’이란 외부 전기장에 의해 물질 내부의 전하 분포가 바뀌고, 전기장을 제거해도 그 상태가 유지되는 특성이다. ‘전기를 기억하는 성질’로 볼 수 있다. 정보를 저장하거나 지우는 메모리 소자의 핵심 원리다. 따라서 원자 수준 내 독립적 포논 제어로 원자 수준의 강유전성 제어와 이를 기반으로 새로운 형태의 초고집적 양자 소자 개발이 가능하게 되는 것이다.

이번 연구에서 연구진은 브라운밀러라이트(brownmillerite) 구조를 가진 SrFeO2.5라는 산화물을 이용했다. ‘브라운밀러라이트’는 산화물 결정구조의 한 종류로, 특정 산소 원자가 결핍된 구조를 갖고 있다. 규칙적으로 배열된 벽돌집(결정구조)에서 일부 벽돌(산소)이 빠져 있고, 그 빈자리를 활용해 전기적·자기적 성질을 바꿀 수 있는 ‘스마트 집’ 같은 구조라고 보면 된다.

SrFeO2.5는 팔면체(Octahedral, Oh)층과 사면체(Tetrahedral, Th)층이 교대로 연결돼 있는 산화물로, SrFeO2.5의 강유전성은 상대적으로 가벼운 산소 변위에 의해 결정된다. SrFeO2.5의 격자는 Oh 산소와 Th 산소, 그들 사이의 산소, 그리고 그들이 각각 서로 다른 스프링(spring) 상수 α1, α2로 연결돼 원자 4개로 이뤄진 1차원 모델로 표현이 가능하다.

이재광 교수팀은 모델 분석과 전자구조 계산을 통해, 특정 조건(두 가지 원자 간 연결 세기의 비율이 2 이상)이 충족될 때, 격자 진동이 분리돼 독립적으로 움직인다는 사실을 밝혀냈다.

【원자 수준 강유전성 제어 phonon decoupling 메커니즘 규명】

이재광 교수는 “이번 연구는 원자 수준까지도 강유전성이 제어되는 새로운 형태의 포논 분리(phonon decoupling) 메커니즘을 밝혀낸 연구 성과로, 향후 초고집적 양자 소자 개발 연구에 핵심 이론이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 논문은 부산대 물리학과 진영록 석박사통합과정생이 제1저자, 이재광 교수가 교신저자로, 성균관대·포항공대 공동연구로 수행됐다.

- 논문 제목: Sub-unit-cell-segmented ferroelectricity in brownmillerite oxides by phonon decoupling(포논 분리 기반 단위격자보다 작은 규모의 브라운밀러라이트 산화물 내 강유전성)’이라는 제목으로 국제 학술지 『Nature Materials』 온라인 5월 20일자에 게재됐다.

- 논문 링크: https://doi.org/10.1038/s41563-025-02233-7

해당 연구는 과학기술정보통신부 재원의 한국연구재단 기초연구실(BRL) 사업과 교육부 재원의 한국기초과학지원연구원 국가연구시설장비진흥세터 지원을 받았다.

[Abstract]

The ultimate scaling limit in ferroelectric switching has been attracting broad attention in the fields of materials science and nanoelectronics. Despite immense efforts to scale down ferroelectric features, however, only few materials have been shown to exhibit ferroelectricity at the unit-cell level. Here we report a controllable unit-cell-scale domain in brownmillerite oxides consisting of alternating octahedral/tetrahedral layers. By combining atomic-scale imaging and in situ transmission electron microscopy, we directly probed sub-unit-cell-segmented ferroelectricity and investigated their switching characteristics. First-principles calculations confirm that the phonon modes related to oxygen octahedra are decoupled from those of the oxygen tetrahedra in brownmillerite oxides, and such localized oxygen tetrahedral phonons stabilize the sub-unit-cell-segmented ferroelectric domain. The unit-cell-wide ferroelectricity observed in our study could provide opportunities to design high-density memory devices using

phonon decoupling.

- Authors (Pusan National University): Yeongrok Jin, Prof. Jaekwang Lee (Department of Physics)

- Title of original paper: Sub-unit-cell-segmented ferroelectricity in brownmillerite oxides by phonon decoupling

- Journal: Nature Materials

- Web link: https://doi.org/10.1038/s41563-025-02233-7

- Contact email: jaekwangl@pusan.ac.kr

-

재사용 가능한 친환경 탄소나노튜브 마스크 개발

나노에너지공학과/_UPLOAD/IMAGE/Board/68/2025/6/UVgoIgDNIjzii9V2.JPG나노에너지공학과이형우 교수팀, 햇빛만 쬐어도 99.8% 소독…고성능 신형 마스크 상용화 기대재사용 가능한 친환경 탄소나노튜브 마스크 개발

반도체에 쓰이는 탄소나노튜브로 햇빛만 쬐어도 99.8% 바이러스가 제거되고, 1만 번 이상 접었다 펴도 사용 가능한 친환경 마스크가 개발돼 의료 및 산업 분야에 혁신적인 방역 솔루션을 제공할 것으로 기대된다.해당 마스크는 기존 일회용 마스크의 환경오염 문제를 해결할 뿐만 아니라 재사용이 가능하고, 호흡 센서나 습기 감지와 같은 스마트 기능까지 탑재할 수 있어 경제성과 지속가능성, 제품화 가능성을 동시에 갖춘 차세대 기술로 평가받고 있다.

나노에너지공학과 이형우 교수 연구팀이 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정*으로 이번에 제작한 탄소나노튜브(CNT) 기반의 재사용 가능한 친환경 마스크에 대한 설명이다.

* 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정: 연속적으로 회전하는 롤 표면에 소재를 코팅하거나 전사해 대면적으로 생산할 수 있는 공정 기술로, 생산성이 높고 대량 제조에 적합해 필름, 센서, 마스크 필터 등 다양한 분야에 활용된다.

코로나19 팬데믹을 계기로 마스크 착용이 일상화됐지만, 기존 일회용 마스크는 플라스틱 폐기물과 같은 환경문제와 1회 사용 이후 바이러스를 차단하는 성능이 현저하게 저하된다는 한계가 있었다. 이에 따라 재사용이 가능하며 성능을 유지할 수 있는 고효율 마스크 필터 개발이 요구돼 왔다.

연구팀이 개발한 신형 마스크는 건식 방사가 가능한 탄소나노튜브를 합성, 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정 적용이 가능해 대면적 생산이 가능하고 접착제를 사용하지 않고도 탄소나노튜브와 폴리프로필렌 섬유를 결합할 수 있어 기존 제조 방식 대비 높은 산업적 활용성을 갖췄다.

【탄소나노튜브 마스크 제작 공정 모식도】

기존 일회용 마스크의 환경문제와 기능적 한계를 극복하기 위해 개발된 이 마스크는 초소수성(超疏水性)을 갖는 탄소나노튜브(접촉각* 175.53도)를 마스크에 적용해 탄소나노튜브가 갖는 우수한 특성을 그대로 사용할 수 있도록 제작됐다.

* 접촉각: 고체 표면 위에 놓인 액체 방울이 이루는 고체-액체-기체 경계면의 각도로, 표면의 젖음성을 나타내는 지표다. 일반적으로 접촉각이 클수록 소수성, 작을수록 친수성을 의미하며, 150도 이상이면 초소수성으로 분류된다.

연구팀이 개발한 마스크는 수직 배열 탄소나노튜브의 정렬 구조를 통해 뛰어난 통기성을 가져 마스크 내부의 습기 관리가 가능하다. 뿐만 아니라 탄소나노튜브가 갖는 특성에 의해 태양광 또는 전기적 가열(Joule heating*)을 통한 바이러스 비활성화 효과(99.8% 바이러스 제거)도 확인했다.

* 전기적 가열(Joule heating): 전류가 도체를 통과할 때 발생하는 저항에 의해 열이 생성되는 현상으로, ‘저항 가열’이라고도 불린다. 외부 열원이 없이도 전기만으로 물체를 가열할 수 있어, 발열 소재나 자가 소독 시스템에 널리 활용된다.

【탄소나노튜브 마스크 특성 그래프】또한, 마스크 착용 후 호흡 시 탄소나노튜브의 저항 변화를 통해 스마트 기능(호흡 센서, 습기 감지 기능) 제공이 가능하며, 1만 회 이상의 굽힘 시험 후에도 특성이 변하지 않는 높은 내구성을 갖추고 있어 기존 마스크의 단점을 보완해 차세대 의료 및 산업용 방역 마스크로의 적용 가능성이 기대된다.

이형우 나노에너지공학과 교수는 “이번 연구를 통해 환경친화적이고 재사용이 가능한 고성능 마스크를 개발했으며, 향후 실용화를 위한 후속 연구를 진행할 계획”이라고 말했다.

이번 연구는 부산대·성균관대·고려대 공동연구로, 나노에너지공학과 이형우 교수가 교신저자, 에너지융합기술연구소 우채영 박사후 연구원이 제1저자로 수행했다. 과학기술정보통신부 및 한국연구재단 지원(중견연구, 글로벌 선도연구센터)과 정보통신기획평가원의 정보통신연구센터 과제 지원을 받았다.

해당 논문은 국제 학술지 『SusMat』에 3월 10일자로 게재됐다.

- 논문 제목: Advanced Facial Mask Using Roll-to-Roll Processed Superhydrophobic Vertically Aligned Carbon Nanotubes for Enhanced Antiviral Effects and Reusability (롤투롤 공정 기반 초소수성 수직 배열 탄소나노튜브를 활용한 고성능 항바이러스 및 재사용 가능한 마스크)

- 논문 링크: https://doi.org/10.1002/sus2.70001

* 상단 연구진 사진: 왼쪽부터 이형우 교수, 우채영 박사후 연구원.

[Abstract]

The COVID-19 pandemic has exposed the limitations of traditional preventative measures and underscored the essential role of face masks in controlling virus transmission. More effective and recyclable facial masks using various materials have been developed. In this work, vertically aligned carbon nanotubes (VACNTs) are employed as effective facial mask filters, particularly aimed at preventing SARS-CoV-2 virus infection in preparation for future COVID-19 pandemics. This study assesses six critical aspects of facial masks: hydrophobicity, industrial viability, breathability, hyperthermal antiviral effect, toxicity, and reusability. The VACNT alone exhibits superhydrophobicity with a contact angle of 175.53˚, and an average of 142.7˚ for a large area on spun-bonded polypropylene. VACNTs are processed using a roll-to-roll method, eliminating the need for adhesives. Due to the aligned tubes, VACNT filters demonstrate exceptional breathability and moisture ventilation compared to previously reported CNT and conventional filters. Hyperthermal tests of VACNT filters under sunlight confirm that up to 99.8% of the HCoV 229E virus denatures even in cold environments. The safety of using VACNTs is corroborated through histopathological evaluation and subcutaneous implantation tests, addressing concerns of respiratory and skin inflammation. VACNT masks efficiently transmit moisture and rapidly return to their initial dry state under sunlight maintaining their properties after 10,000 bending cycles. In addition, the unique capability of VACNT filters to function as respiratory sensors, signaling dampness and facilitating reuse, is assessed, alongside their Joule heating effect.

- Authors (Pusan National University): Chae Young Woo (Research Center of Energy Convergence Technology), Hyung Woo Lee (Department of Nanoenergy Engineering)

- Title of original paper: Advanced Facial Mask Using Roll-to-Roll Processed Superhydrophobic Vertically Aligned Carbon Nanotubes for Enhanced Antiviral Effects and Reusability

- Journal: SusMat

- Web link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sus2.70001

- Contact e-mail: LHW2010@pusan.ac.kr